Facebookのノート機能がなくなったので、2012年3月11日に書いたノートを転載します。

ーーー

ノートを書いたんだけど、初めてで良く分からないので、ここにも貼ってみる。

3.11.2011

U11のクラスの母と、クラスランチをしていて、ファミレスにいた。揺れた。やばい。学校へ向かう。信号が止まっていて、大渋滞。途中裏道に抜け、浜へ出て、浜沿いの学校へ。

生徒、先生がグランドへ出ていて、保護者も集まって来ていた。大津波警報が鳴っている。尋常ではない。先生の声が震えている。

登校班に並ばされていて、保護者も引き渡しを待っている。

サッカーのコーチもいた。同じ登校班の母がもう一人。

学校側も判断を迷っている。

車に乗るから、登校班単位で引き渡せる班は、と言うことになり、同じ登校班の母と手分けをして、班員全員を引き取ることになり、第一弾の保護者は子どもたちを引き取って、浜を抜けて帰途へ(後日これは、問題になった)。

途中、徒歩で迎えに来た登校班のお祖母ちゃんと擦れ違う。乗れない。子どもだけ先へ、ということになり、高台の各家へ。一番遠くに住んでいる女児の母には感謝された(下に子どもがいて、迎えに出られなかった)。(この時の校長先生は、3月で定年。4月に新校長を迎えた。私は、4月から地区委員。新校長と一緒に避難経路の見直しをした。)

3月末まで子ども会の会長だった。卓球大会など軒並みイベントは中止。計画停電。子どもたちの顔が暗くなっていく。(子ども会役員の子どもの一人(低学年)は、暗がりを怖がるようになり、親も子供を手放すのが怖くなり、夏のバス旅行を欠席)。

3月。そろそろ春休みだ。給食が終わって、子どもたちが早帰りをするようになる。隣に見慣れない子どもがうろうろしている。暇そうだ。隣は、昼間は80を超えた曾祖母ちゃんがいるので、子どもも祖母ちゃんも持て余している様子。2階から声を掛けた。「ねえ、何年生?」。坊主より2つくらい下だった。「ねえ、最近何して遊んでいるの?」。「あのさ、後でさ、小4(当時)のお兄ちゃんが帰って来るからさ、ベイブレードで遊んだら?」。仙台から単身で避難していたテルと会ったのはこの時が最初だった。以降、毎日のように遊びに来る。春休み。相変わらず計画停電があったり、なかったり。イベントが軒並み中止で子どもたちは暗い+退屈。親も心配で外に出さない。同級生のサッカー母ちゃんと、「肉喰うべ」ということになり、「唐揚げパーティ」をやることに。家を片付け、下3部屋を解放。総勢14名、肉4キロ、米1升、大根味噌汁鍋1杯、麦茶ジャグ1本、会費500円、その他母たちがお菓子、ジュースを子どもに持たせて、唐揚げ食べ放題。4キロの唐揚げを揚げるのは、サッカー母ちゃんとサッカー女子(当時5年)。みんな、お土産に持って帰るぐらいの量だった。その後計画停電も落ち着き、徐々に生活が戻っていく。

売り上げはすぐには戻らなかったが、震災前の受注をぼちぼちやっていた。あちこちに震災翻訳ボランティア登録。翻訳ディレクトリに震災翻訳ボランティア登録をした。ディレクトリ経由で、広告代理店からReal Voices, Real Japanというサイトの英訳スタッフの打診。いくつか記事を英訳。名前も出して貰った。

水野麻子さんのML経由で、「ふんばろう東日本支援プロジェクト」の翻訳班でのボランティアスタッフの募集を知る。登録。フリーの仕事+ボランティア翻訳の時期であった。

ふんばろうで、糸井さんのほぼ日刊新聞掲載の対談を英訳することに。監修をお願い、などと班長のえのサンに言われて、ビックリハウスを中学時代に愛読していた糸井さんファンのため、快諾。以降、ボランティアと仕事の両立が大変なことを身をもって知ることになる。http://www.1101.com/funbaro/index.html

第1回がほぼリライトとなり、ボランティア翻訳者(アマチュアの方々)の原稿を真っ赤にしてしまった申し訳なさと、約10頁のリライトに掛けた自分の時間、その分落ち込む売上に悩む。後6回あることも踏まえ、このやり方では無理と班長に相談。売り上げも徐々に戻って来ていた。

2回目以降は、他の班の姉さん達にお願いして、私は当時納期がギリギリになってしまった蟹工船官公庁案件の英訳に戻った。その後、通帳記帳で、前月の売上が激減していることにショックを覚え、夏休みを挟んでふんばろうを脱班。フリーの仕事と両立できる支援を模索。

班長が関わっていた他の支援団体Hope Japan (HP)にも入ってみた。

ふんばろうで、英語版fb頁に震災記事をアップすることもしていた。その関係で、今でも私のfbには震災関係の記事が多いと思うし、twでも多いと思う。首都圏に住んでいて、震災のことを忘れるのは容易い。今日3.11誰もが震災地に想いを馳せる。でも、きっと、週明けて年度末で、確定申告で、新学期で、みんな日常に帰っていく。だから、私は、2012年も引き続き、気になった記事はシェアしていく。SNSのシェアの力は、ふんばろうの立ち上げとなった凄い力であることを知っているから。

tw、fbでは、今でもふんばろう、Hope Japanの仲間と繋がっている。場所は違えど、思いは一つ。いざとなったら、きっとみんな動く。長丁場になることは分かっている。だから、それぞれの生活を守りながら、出来ることをちまちまと出来るときにぼちぼちと。

今日は、普段通りに仕事をすると思う。支援者の生活基盤がきちんとしていないと、支援ができないことをふんばろうで学んだから。

また来年の3.11もノートを書くよ。

矢能千秋(やのう)3.11.2012

作成者別アーカイブ: 矢能 千秋

「人間翻訳者の仕事部屋」「翻訳と私」バックナンバー

2013年5月から2019年10月まで「日本翻訳ジャーナル」で連載していた「人間翻訳者の仕事部屋」「翻訳と私」のバックナンバーが、ログインなしで読めるようになりました。約6年半にわたり、31名の方に寄稿していただきました。寄稿してくださった皆様、ありがとうございました。

新サイト:https://webjournal.jtf.jp/back-number/

デザイン: Charlie’s HOUSE

翻訳と私

https://www.facebook.com/%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E3%81%A8%E7%A7%81-346062368870900

31.「翻訳をはじめて」廣瀬麻微(2019年9/10月号)

30. 「幼い頃の憧れが形になった翻訳という仕事」舟津由美子(2019年7月/8月号)

29.「翻訳が教えてくれたこと」児島修(2019年3月/4月号)

28.「子どもの本の世界」長友恵子(2018年11月/12月号)

27.「翻訳と私」矢能千秋(2018年9月/10月号)

26.「本の翻訳と私」最所篤子(2018年7月/8月号)

25.「調べ物という命綱」和爾桃子(2018年5月/6月号)

24.「効率的な翻訳を」上原裕美子(2018年3月/4月号)

23.「優秀な受講生のみなさんに講師が学ぶ翻訳教室」金子靖(2017年11月/12月号)

22.「空白のものがたり」喜多直子(2017年9月/10月号)

21.「ミスのない翻訳チェックをするために」久松紀子(2017年7月/8月号)

20.「世界一面白い本を」白須清美(2017年5月/6月号)

19.「ことばの森の片隅に」星野靖子(2017年3月/4月号)

18.「翻訳を仕事にするまで」石垣賀子(2016年11月/12月号)

17.「なぜ、『出版翻訳家』になりたかったのか」藤田優里子(2016年9月/10月号)

16.「わたしを導いたもの」斎藤 静代(再掲、2016年7月/8月号)

旧コラム「人間翻訳者の仕事部屋」(敬称略)

新しいサイトでもご覧いただけます。

記事一覧:http://journal.jtf.jp/column18_list/

新サイト:https://webjournal.jtf.jp/back-number/

16.「わたしを導いたもの」斎藤静代(2016年7月/8月号)

15.「翻訳と役割語」片山奈緒美(2016年3月/4月号)

14.「『デュカン・ダイエット』をめぐる冒険」福井久美子(2015年11月/12月号)

13.「出版翻訳と軍事とTradosと」角敦子(2015年9月/10月号)

12.「私の選んだ道」久保尚子(2015年7月/8月号)

11.「実務から書籍へ、そして翻訳会社」山本知子(2015年5月/6月号)

10.「しなやかな翻訳スタイルを目指して進化中」倉田真木(2015年3月/4月号)

9.「Out of Line」小野寺粛(2014年11月/12月号)

8.「小さな節目に」熊谷玲美(2014年9月/10月号)

7.「はじまりは気づかぬうちに」北川知子(2014年7月/8月号)

6.「在米翻訳者のつぶやき」ラッセル秀子(2014年5月/6月号)

5.「校正刷りの山の中から」伊豆原弓(2014年3月/4月号)

4.「結局趣味が仕事になった」安達俊一(2013年11月/12月号)

3.「ワタシハデジタルナホンヤクシャ」安達眞弓(2013年9月/10月号)

2.「翻訳書の編集は『生業』であり『使命』」小都一郎(2013年7月/8月号)

1.「大統領を追いかけ続け早十二年」村井理子(2013年5月/6月号)

文芸の翻訳教室

文芸の翻訳教室に通い始めて、8年になる。最初に通ったのは、青山ブックセンターでやっている金子靖さんの翻訳教室。いつも即日完売する人気の講座なので、知り合いに受講生がいるようだったら、ひと言いっておくとすぐに情報が回ってくるかもしれない。私は13期、14期と受講して、現在はOG/OBの勉強会に籍を置いている(幽霊部員ですみません)。

青山の講座を終了したあとに、横浜で越前先生の講座が始まると聞いて受講し始めたのが2017年4月からで、2020年は3か月間の休校があったが、4年半ほど学んだ。

いずれの講座も、単発の公開講座が開催されたり、オンラインになったりと、地方・海外の人も参加しやすくなっているので、1度試してみたらいいと思う。

2017年に青山の講座を受け終わったときに、Facebookのノートにまとめたものがあるで、そちらも読んでみて欲しい。

どんなものを訳してきたのかなあ、とまとめてみたので、以下ご参考までに。

(一部抜けがあります。)

青山の翻訳教室 13期、14期(2016年?月~2017年7月)講師:金子靖先生

1. Marie-Helene Bertino, “The Idea of Marcel”

2. Laird Hunt, “Impressions of Fukushima”

3. Brian Evenson, “Black Bark”

4. Lorrie Moore, “Thank You for Having Me”

5. Laura van den Berg, “The Dog”

6. Rebecca Lee, “Slatland”

7. George Saunders, “Home”

8. Said Sayrafiezadeh, “Paranoia”

9. Rebecca Lee, “Settlers”

10. John leCarre, “Don’t Be Beastly to Your Secret Service”

11. Lorrie Moore, “Paper Losses”

12. Steven Millhauser, “Thirteen Wives”

13. Helen Oyeyemi, “Books and Roses”

14. Denis Johnson, “The Largess of the Sea Maiden”

15. Alice Munro, “Open Secrets”

16. Lucy Corin, “Madmen”

朝日カルチャーセンター 英米小説の翻訳 講師:越前先生

新宿、中之島開催もあり。

2017年4月期 4~6月 『ダ・ヴィンチ・コード』のパロディー

7月期 7~9月 同上

10月期 10~12月『インフェルノ』

2018年1月期 1~3月 『ニック・メイソンの第二の人生』

4月期 4~6月 ?(思い出したら埋めます。)

7月期 7~9月 Only Child

10月期 10~12月 ?(思い出したら埋めます。)

2019年1月期 1~3月 ?(思い出したら埋めます。)

4月期 4~6月 The Man Who Took His Hat Off to the Driver of the Train

7月期 7~9月 Olympia

10月期 10~12月 同上

2020年1月期 1~3月 ミステリー短編

4月期 4~6月 休校

7月期 7~9月 フレドリック・ブラウン、Beware of the Dog

10月期 10~12月 エラリイ・クイーン、Ten Days’ Wonder

2021年1月期 1~3月 マイケル ロボサム、Good Girl, Bad Girl

4月期 4~6月 マイケル ロボサム、Good Girl, Bad Girl

7月期 7~9月 The London Eye Mystery, Siobhan Dowd (著)

2022年8月、9月:Olympia

オンライン特別講座(越前先生)

2020年6月 「最後のひと葉」

9月 After Twenty Years

10月 同上

11月 同上

12月 「最後のひと葉」 part 2

2021年 シートン動物記 オオカミ王ロボ

宮脇孝雄先生 勉強会

2021年1月 アリス・マンロー、A Real Life

2月 同上

3月 同上

4月 同上

5月 サイエンス・フィクション短編

6月 同上

7月

8月

9月

朝カル自主勉強会

2020年第1回 5月 アガサ・レーズンのコージー・ミステリー

「通訳翻訳ジャーナル」コンテスト課題

第2回 6月 Only Child Chap 28

第3回 7月 Only Child Chap 29

第4回 8月 Goodbye Stranger

「通訳翻訳ジャーナル」コンテスト課題

第5回 9月 フレドリック・ブラウン、Beware of the Dog 自主課題

第6回 12月 エラリイ・クイーン、Ten Days’ Wonder 自主課題

第7回 2月 SHOWA、「通訳翻訳ジャーナル」コンテスト課題

第8回 3月 マイケル ロボサム、Good Girl, Bad Girl 自主課題

第9回 6月 謝辞、自主課題

西崎憲先生 英米小説翻訳講座 超初級

2021年5月~10月 短編

2022年4月~9月

原田勝先生 ヤングアダルトの勉強会

2022年3月~現在

課題図書:『二つの旅の終わりに』

質問とかあったら、声をかけてください。

恐竜キッズのみんなへ

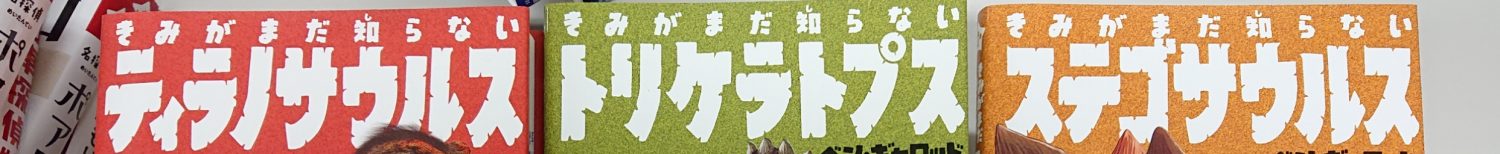

11月25日にハヤカワ・ジュニア・サイエンスから恐竜学入門書『きみがまだ知らない恐竜』シリーズが3冊発売されました。

ハヤカワ・ジュニア・サイエンスの第1弾です。

恐竜は好きなのだけど、本を読むのが苦手な恐竜キッズにお薦めの3冊です。

小学3年生から中学生向けで、総ルビです。恐竜に関する言葉はそのまま残し、それ以外の部分は小3のお子さんでも読めるように、かみ砕いた説明にしてあります。

読み聞かせから読書への移行期に楽しんでいただけるシリーズです。まだひとりで読むのは疲れちゃうときは、代わりばんこに読んだり、読み聞かせてあげたり、少しずつ毎日読んだりするといいでしょう。

小学校に通う6年間は、お子さんと一緒に本を読める貴重な時期です。ばたばたと過ごしがちですが、寝る前の読み聞かせのお供に、朝読書に、ゆくゆくはひとりで読めるように、長くそばに置いてもらえる自信の3冊です。

そして恐竜はまだ好きだけど、子どもっぽいのはいや、という中学生のきみ。監修の真鍋先生が監訳している『恐竜学入門』で調べながら訳したので、中学生の恐竜マニアのきみたちにも楽しんでもらえると思います。小学生のときの理科は好きだったのに、中学に入って生物が難しい! と理科が嫌いにならないように、この本で本格的な恐竜の知識を身につけてください。どの本も恐竜類の分類の話から始まり、生息地・生態と詳しく載っています。英語の本もあるので、比べて読むと英語の勉強にもなりますよ(ただし、監修の関係で、一部原書とは内容が異なる場合があります)。

監修は、国立科学博物館の真鍋 真先生にご担当いただき、原稿整理の段階から細かくみていただきました。

著者は、ベン・ギャロッド博士。BBCの「骨が語る動物の秘密」に出演されています。イギリスの子ども達も恐竜が大好きなようです。

装画は、サイエンス・イラストレーターの菊谷詩子さん。

そして、ハヤカワ・ジュニア・ブックスの編集者のお二人。ここの漢字は開く、閉じる、ここの言い回しはもうちょっと分かりやすく、と辛抱強く三校までお付き合いいただき、この場を借りて感謝申し上げます。

恐竜が大好きな人たちが集まって作った本なので、恐竜好きのお子さんにもきっと気に入ってもらえると思います。

本の内容やイラストなどは、Hayakawa Books & Magazines(β)のページでご覧ください。

最後になりましたが、本には読者カードが入っているのではないかと思います。ぜひぜひ、感想やご要望(ディプロドクスやスピノサウルス、ヴェロキラプトルの本が読みたい、とか)をお寄せください。関係者が飛び上がって喜びます(個人的には、スピノサウルスの背中の帆の秘密が知りたいです)。恐竜の輪がどんどん広がりますように、楽しみでなりません。

この本を読んでみんなも恐竜博士になってくださいね!

令和2年11月20日 訳者 矢能千秋

寄稿:翻訳者の目線2020

寄稿:JAT blog:JATディレクトリ、使っていますか?

日本翻訳者協会(JAT)のブログに、JATディレクトリの使い方について寄稿しました。

記事はこちらでお読みいただけます。

記事のなかで紹介している私のページは、こちらです。

会員の方は、ぜひ活用してみてください。

写真:科博のトリケラトプス。予約制でしたが、空いていていつもよりもゆっくり楽しめました。

寄稿:「通訳・翻訳ジャーナル」2020年秋号

「翻訳と私」バックナンバー

2013年5月から2019年10月まで「日本翻訳ジャーナル」で連載していた「人間翻訳者の仕事部屋」「翻訳と私」のバックナンバーが、ログインなしで読めるようになりました。約6年半にわたり、31名の方に寄稿していただきました。寄稿してくださった皆様、ありがとうございました。

新サイト:https://webjournal.jtf.jp/back-number/

デザイン: Charlie’s HOUSE

「翻訳と私」(敬称略)

31.「翻訳をはじめて」廣瀬麻微(2019年9/10月号)

30. 「幼い頃の憧れが形になった翻訳という仕事」舟津 由美子(2019年7月/8月号)

29.「翻訳が教えてくれたこと」児島修(2019年3月/4月号)

28.「子どもの本の世界」長友恵子(2018年11月/12月号)

27.「翻訳と私」矢能千秋(2018年9月/10月号)

26.「本の翻訳と私」最所 篤子(2018年7月/8月号)

25.「調べ物という命綱」和爾 桃子(2018年5月/6月号)

24.「効率的な翻訳を」上原 裕美子(2018年3月/4月号)

23.「優秀な受講生のみなさんに講師が学ぶ翻訳教室」金子 靖(2017年11月/12月号)

22.「空白のものがたり」喜多直子(2017年9月/10月号)

21.「ミスのない翻訳チェックをするために」久松紀子(2017年7月/8月号)

20.「世界一面白い本を」白須清美(2017年5月/6月号)

19.「ことばの森の片隅に」星野靖子(2017年3月/4月号)

18.「翻訳を仕事にするまで」石垣賀子(2016年11月/12月号)

17.「なぜ、『出版翻訳家』になりたかったのか」藤田優里子(2016年9月/10月号)

16.「わたしを導いたもの」斎藤 静代(再掲、2016年7月/8月号)

旧コラム「人間翻訳者の仕事部屋」(敬称略)

新しいサイトでもご覧いただけます。

記事一覧:http://journal.jtf.jp/column18_list/

新サイト:https://webjournal.jtf.jp/back-number/

16.「わたしを導いたもの」斎藤静代(2016年7月/8月号)

15.「翻訳と役割語」片山奈緒美(2016年3月/4月号)

14.「『デュカン・ダイエット』をめぐる冒険」福井久美子(2015年11月/12月号)

13.「出版翻訳と軍事とTradosと」角敦子(2015年9月/10月号)

12.「私の選んだ道」久保尚子(2015年7月/8月号)

11.「実務から書籍へ、そして翻訳会社」山本知子(2015年5月/6月号)

10.「しなやかな翻訳スタイルを目指して進化中」倉田真木(2015年3月/4月号)

9.「Out of Line」小野寺粛(2014年11月/12月号)

8.「小さな節目に」熊谷玲美(2014年9月/10月号)

7.「はじまりは気づかぬうちに」北川知子(2014年7月/8月号)

6.「在米翻訳者のつぶやき」ラッセル秀子(2014年5月/6月号)

5.「校正刷りの山の中から」伊豆原弓(2014年3月/4月号)

4.「結局趣味が仕事になった」安達俊一(2013年11月/12月号)

3.「ワタシハデジタルナホンヤクシャ」安達眞弓(2013年9月/10月号)

2.「翻訳書の編集は『生業』であり『使命』」小都一郎(2013年7月/8月号)

1.「大統領を追いかけ続け早十二年」村井理子(2013年5月/6月号)

まだ間に合う春の語学講座 その2

4月からラジオ講座で中国語とスペイン語を始めたのだが、7~9月の間は、4~6月の再放送になったので、「7月から語学講座を始める」ことができる。

私は4~6月の講座の2周目をやろうと思っている。

テキストは、以下サイトで毎月購入している。最初は電子版を使っていたのだが、7月からは紙も使ってみることにした。講座は、聴き逃し配信を使っているので、1週間遅れ。6月21日現在で、中国語は第50課、スペイン語入門編は第30課をやっている。英語の講座も豊富なので、大学1年生の息子は中国語、スペイン語に加えて、「英会話タイムトライアル」をやっている。中国語、スペイン語は、最初は簡単だったが3か月目にもなると難易度が上がってきていてしんどくなっていたので、ここで3か月間の再放送になるのはよかった気もする。

はじめはスマホやタブレットを使っていたのだけど、最近はパソコンの画面で電子版を開いてやっている。1回の講座は15分なので、あまり溜めないで進めるといいだろう。私はここのところは週末にまとめてやっているので、土日も埋まってしまった。

手軽に始められる講座だと思うので、4月に始めそびれた! という方はぜひお試しを。

4月に書いたエントリー:

まだ間に合う春の語学講座

テキスト

https://www.fujisan.co.jp/campaign/nhk_eigo/

【備忘:ZOOMと詠太で勉強会】その2

第2回自主勉強会が終わったので、メモがわりにどうやったのかをまとめておく。

第1回の会のやり方は、以下リンクに前回まとめた。前回は参加者が7名で、3時間かかった。

【備忘:ZOOMと詠太で勉強会】

今回は参加者が6名で、前回とはやり方を変えたところ、結局3時間かかった。やり方としては特に目立った問題はなかったように思うので、ここに記録しておく。短く収めるためには恐らく、サクサクと進める必要があるのだろうけど、そこまでする必要もないと思うので、最長3時間で現状はよいのではないかと思う。自主勉強会のよいところは、全員の課題をすべて読み、検討するところだと考えている。6名、7名を超えると課題を短くするしかなくなると思うので、しばらくはこの形で次回もやってみることにする。

【事前に準備したもの】

・課題文

訳出対象箇所とその前の部分を合わせて、約1300ワード。訳出対象は、後半部分の730ワード。課題図書の1章分を読んでから、後半を訳す。

・課題図書の「原文」1章分

Kindleが出ていたので、英文のテキストをKindle版からコピーし、一太郎で保存し、当日は読み上げソフト「詠太」のJulieに読んでもらった。読み上げソフトを使っているのは、この量を音読するとくたびれてしまうのと、時間節約のため。

・「既訳」の前半、後半分のテキスト

参加者は各自、訳書を用意し、黙読できるようにした。「詠太」Misakiに読ませるテキストは、Googleドキュメントの音声入力(日本語)で打ち込み、Misakiに読ませながら修正した。一括置換できるミスは、ワードに貼りつけ、ワードの一括置換機能を使って、直した(例:てん→「、」、丸→「。」など)。

・6名分の「訳文」

集まってきた文章を当日使う順番で、一太郎に貼りつけ、Misakiに読ませながら、文字通りに読み上げられるように、ふりがなを修正した。当日は、Zoomで画面共有して、Misakiに読ませた。

【当日の進行】

Zoomにみんな入ってきたら、次のように進めた。当日の進行予定は、事前にFacebookグループに書いておいた。

・課題範囲の背景について

今回は28章の後半を訳したため、既訳をもっている人は課題の前まで読むことができた。課題図書は以前に朝日カルチャー・センターの文芸翻訳教室で訳したもの。参加者はみんな、同教室の横浜、新宿クラスの人なので、初めて訳すものではなかったが、訳出時に気をつけた点などを訳文検討前に確認した。

・28章前半の「原文」読み上げ

画面を共有して、一太郎の読み上げソフト「詠太」Julieに読んでもらった。

・28章前半の「既訳」読み上げ

「詠太」Misakiを使用。

・28章後半の「原文」読み上げ

「詠太」Julieを使用。

・28章後半の「訳文」読み上げ 6人分

画面を共有して、「詠太」Misakiを使用。1人分を読み上げたあとに画面を切り替えて、訳文検討。最初に訳者が、提出後、みんなの訳文を読んだ後に自分の訳文を読んで、「直したい!」と思ったところ、ここはこうしてみた、などをコメント。その後に、他の参加者が気づいた点を指摘。事前に訳者が先にコメントをすることで、自分で気づく力、推敲力を強化する狙いと、他の人に指摘されるのよりも自分で白状する方が傷が浅くて済むのではないかと考える。訳文検討は苦手という人もたまにいるが、現在のメンバーは対面授業で毎月訳文を見ている人が多いため、ざっくばらんな検討ができているように思う。(今回の勉強会を始めたのは、対面授業が休校になり勉強をする習慣が途切れてしまったため、過去の課題をやって授業開始を待つ、というのが発端だった。7月から授業が再開されるが、一応9月までの予定は立ててある。それ以降、どうするかは未定。)

・28章後半の「既訳」読み上げ

「詠太」Julieを使用。

【今回の課題図書】

Only Child, Rhiannon Navin

『おやすみの歌が消えて』著者リアノン・ネイヴィン(著者)、越前敏弥(翻訳者)

7月は、今回の続き、29章の前半を訳すことになっている。