確定申告の時期なので、去年買った本を数えてみた。ネットで買った本は、94冊、計116,035円。

以下の通り。

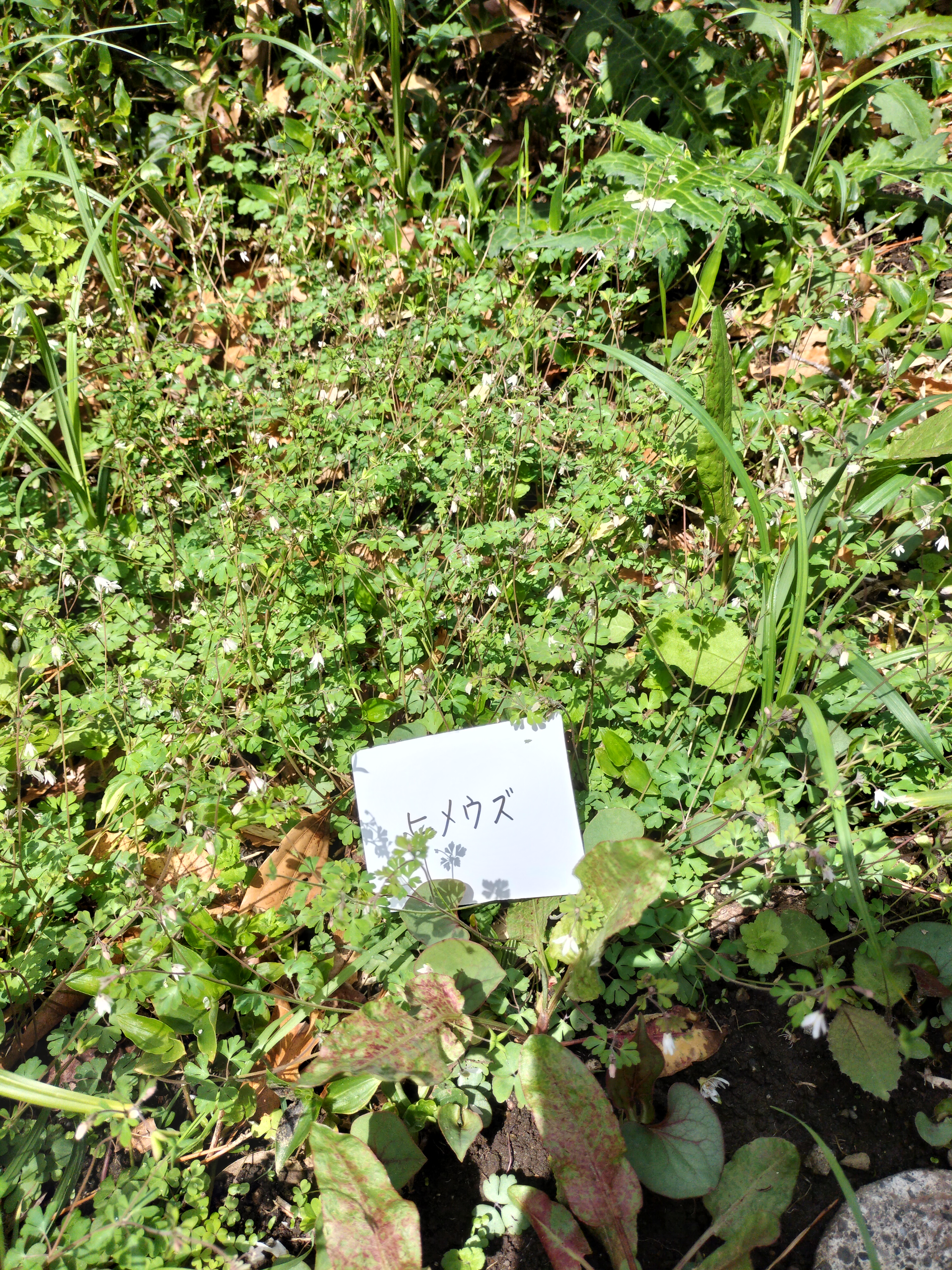

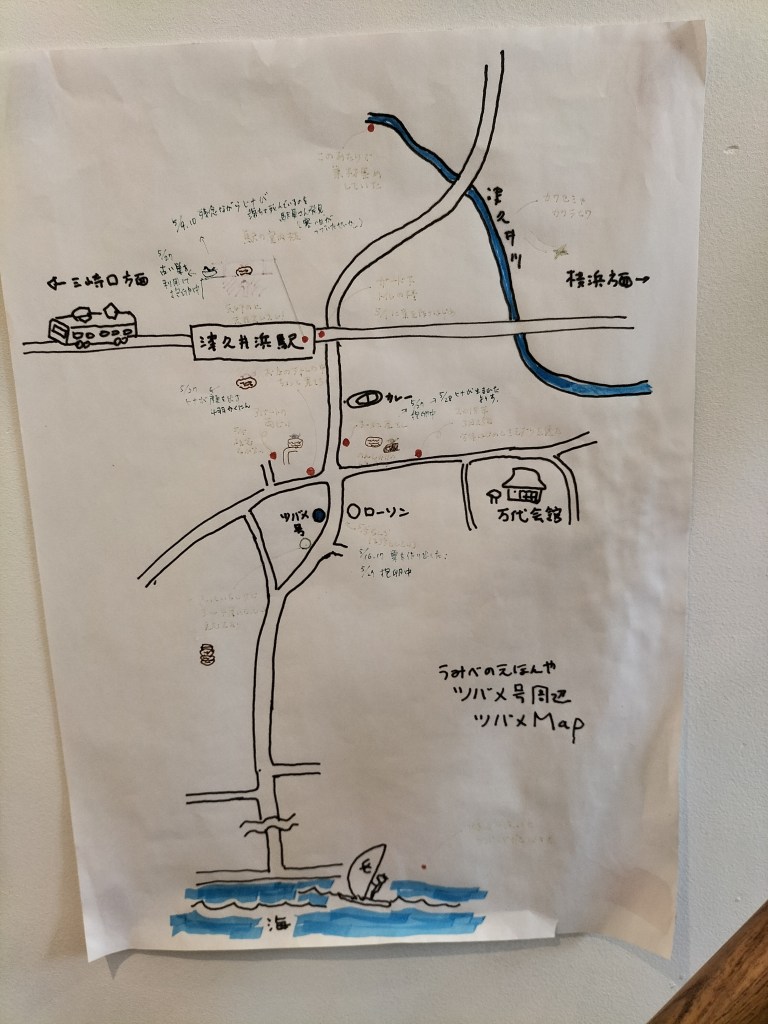

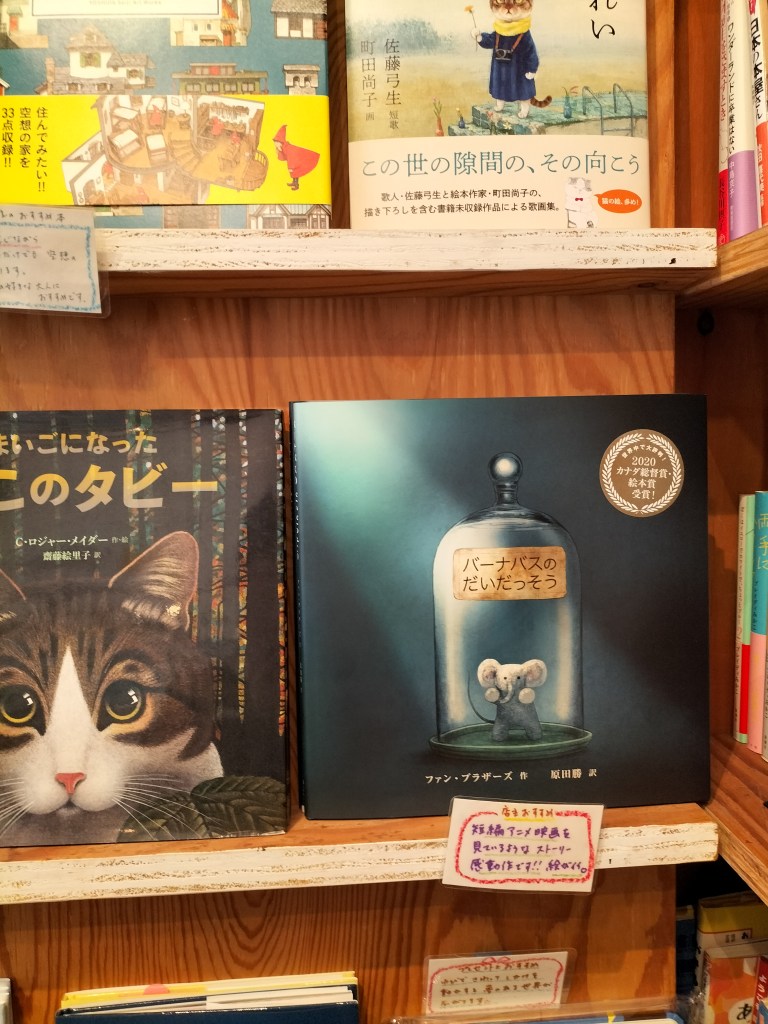

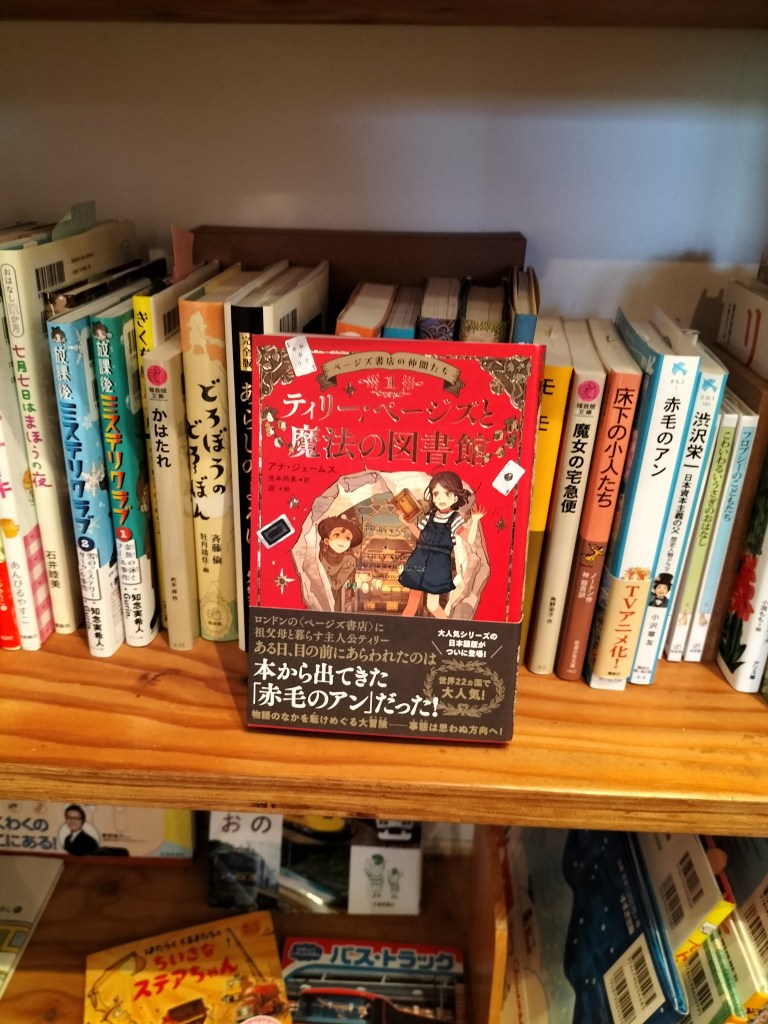

うみべのえほんやツバメ号@津久井浜(やまねこオフ会)

やまねこ翻訳クラブのオフ会で、翻訳家の横山和江さんと杉本詠美さんと一緒に、うみべのえほんやツバメ号に行ってきました。

やまねこの掲示板にオフ会のスレッドが立った、と思ってみていたら、近所までいらっしゃるとのことだったので、合流させてもらいました。京急線の津久井浜駅から歩いてすぐの絵本専門店です。

横山さんと杉本さんとは、やまねこ翻訳クラブのほかに、日本国際児童図書評議会(JBBY)でもご一緒させてもらっているのですが、やまねこやJBBYのことだけではなく、児童書の話などで盛り上がり、あっという間の2時間半でした。

ちょうどいまは、桜まつりの真っ最中で、三浦海岸の駅前は見頃です。みさきまぐろきっぷもあるので、ぜひお運びください。

『フェアリー・テイル』スティーヴン・キング (著)、白石 朗(訳)、文藝春秋

ホラーの巨匠と呼ばれるスティーヴン・キングの作品だが、コロナ禍で暗い話しかない中、楽しい物語を、ということで、書かれた長編小説。上下巻で電子版でも8800円と怯む値段だが、ネタバレされる前に読まないと後悔する、と思いポチッとした。図書館に置いてあると思うので、みなさんはあまり無理せずに借りて読んでもよいだろう。個人的には、少年の成長譚が好きなのだが、表紙画に犬が描かれているのも抗えない。少年が犬と冒険をする話は大好きだ。上下巻で1000ページを超える大作。8800円に怯みはしたが、読むのに1週間以上かかったし、1日1000円のエンタメで、暗い時代だからこそ読みたい楽しい物語ときたら、どのみち図書館の貸し出し期間内では読み終わらないので、ぜひポチッとしてほしい。『スタンド・バイ・ミー』が好きだったら、きっと気に入る。

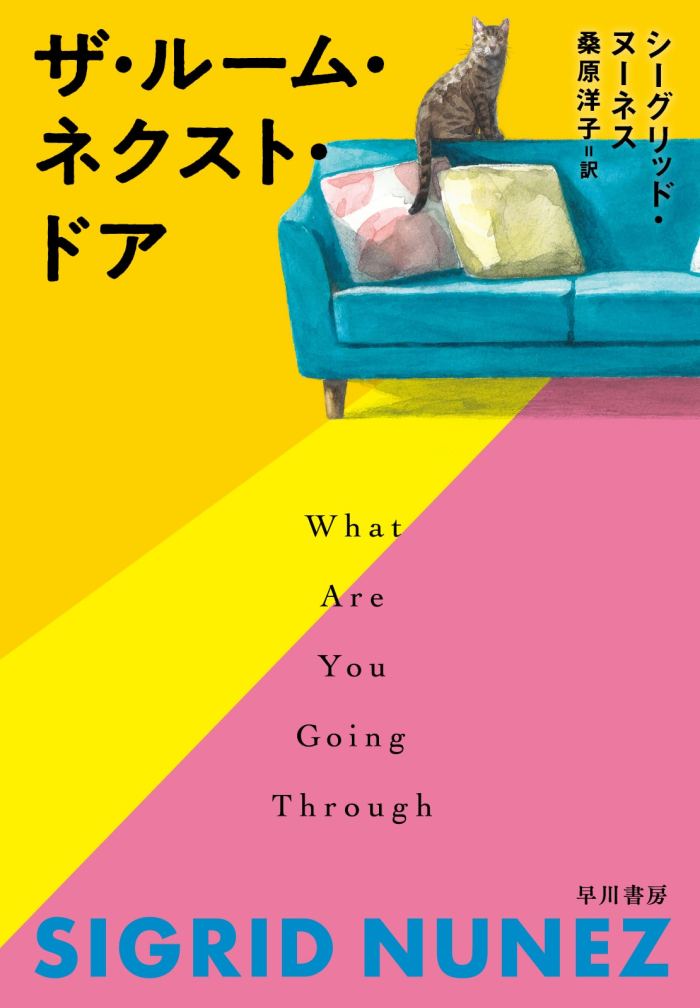

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』(シーグリッド・ヌーネス(著)、桑原 洋子(訳)、早川書房)

邦題は、『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』、原題は、What Are You Going Through。久しぶりに再会した学生時代の友人に、最後の時間をともにしてほしい、と頼まれるという話だ。なんだかいかにも起こりそうで、手にとった。重いテーマを扱ってはいるものの、240ページと手ごろな厚さ。冒頭は軽妙で、表紙画もポップ。でもだんだん、この表紙の色づかいは、もしかして、と思えてきた。タイトルの『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、友人がいる部屋なのか、友人にとって著者がいる部屋なのか、著者が住んでいるアパートの隣人の部屋かもしれない。最後のときに近くにいる、という重いテーマを綴りながらも、元夫、元彼、隣人などなど、さまざまな人の他愛もなさそうなエピソードが回想されていく。フィクションでありながら、とても現実味がある。映画化もされているので、読んでから観るといいだろう。原作の最後は、読んでからのお楽しみ。

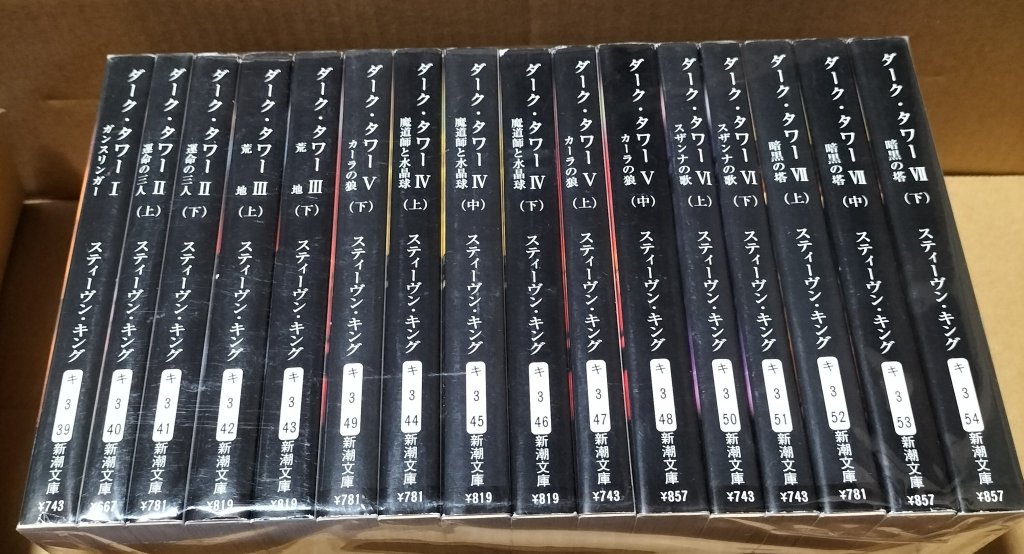

キング祭り その後(笑)

キング祭りを始めて、前回の投稿からすでに1年の月日が経ってしまいました(汗)ここら辺で、何冊読んだのか数えてみました。いまは、『ダーク・タワー』祭りをしています。16冊(新潮文庫)ある長編なので、楽しみです。

いつからキング祭りをやってるのかなあ、と読書記録を辿ってみたら、最初の読了が2023年の12月でした。え? あたし、もう2年もキング祭りやってるの???(笑)『異能機関 上』を読み終わったのが、2023年でした。光陰矢の如し(笑)ウィキによると、御年78歳。いつまでもお元気で、書き続けてほしいなあ。2024年にデビュー50周年、とのことだったので、デビュー51周年を祝って2025年も引き続き読んでいたわけですが、このまま2026年もデビュー52周年をお祝いして、読み続けていきたいと思います。

来月開催されるミステリーの忘年会に申し込んだので、キング作品が好きな人がいたら話しかけてくださいね。

これまでに読んだキング作品

- ダーク・タワー〈7〉暗黒の塔〈下〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈7〉暗黒の塔〈中〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈7〉暗黒の塔〈上〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈6〉スザンナの歌〈下〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈6〉スザンナの歌〈上〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈5〉カーラの狼〈下〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈5〉カーラの狼〈中〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈5〉カーラの狼〈上〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈4〉魔道師と水晶球〈下〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈4〉魔道師と水晶球〈中〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈4〉魔道師と水晶球〈上〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈3〉荒地〈下〉 (新潮文庫)

- ダーク・タワー〈3〉荒地〈上〉(新潮文庫)

- ダーク・タワー〈2〉運命の三人〈下〉(新潮文庫)

- ダークタワーII 運命の三人 上(角川文庫)

- ダークタワーI ガンスリンガー(角川文庫)

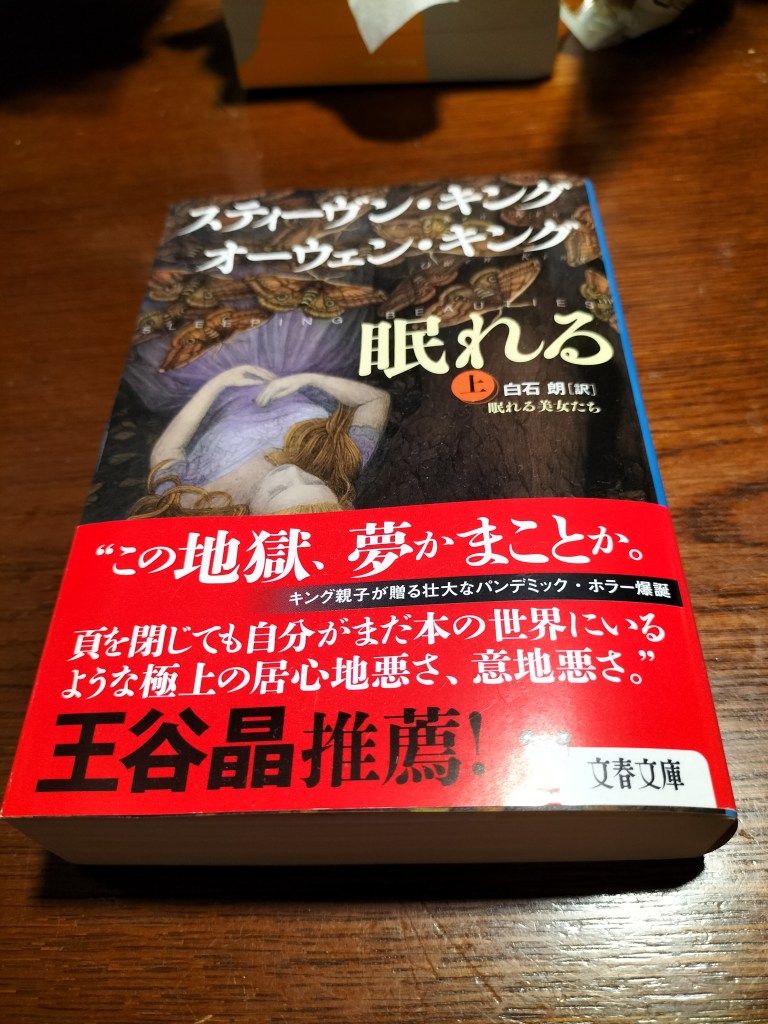

- 眠れる美女たち 下

- 眠れる美女たち 上

- トム・ゴードンに恋した少女 (河出文庫)

- ミスト 短編傑作選 (文春文庫)

- 夕暮れをすぎて (文春文庫)

- 夜がはじまるとき (文春文庫)

- 夏の雷鳴 わるい夢たちのバザールII (文春文庫)

- マイル81 わるい夢たちのバザールI (文春文庫)

- ビッグ・ドライバー (文春文庫)

- 1922(文春文庫)

- リーシーの物語 下 (文春文庫)

- リーシーの物語(上) (文春文庫)

- フェアリー・テイル 下

- フェアリー・テイル 上

- 心霊電流 下

- 心霊電流 上 (文春文庫)

- コロラド・キッド 他二篇 (文春文庫)

- ジョイランド (文春文庫)

- 死者は嘘をつかない (文春文庫)

- 悪霊の島 下 (文春文庫)

- 悪霊の島 上 (文春文庫)

- 呪われた町 下 (文春文庫)

- 呪われた町 上 (文春文庫)

- ザ・スタンド 5 (文春文庫)

- ザ・スタンド 4 (文春文庫)

- ザ・スタンド3 (文春文庫)

- ザ・スタンド 2 (文春文庫)

- ザ・スタンド 1 (文春文庫)

- ペット・セマタリー(下) (文春文庫)

- ペット・セマタリー(上) (文春文庫)

- IT(4) (文春文庫)

- IT(3) (文春文庫)

- IT(2) (文春文庫)

- IT(1) (文春文庫)

- ミザリー (文春文庫)

- シャイニング (下) (文春文庫)

- シャイニング (上) (文春文庫)

- ドクター・スリープ 下

- ドクター・スリープ 上

- アンダー・ザ・ドーム(4)

- アンダー・ザ・ドーム(3)

- アンダー・ザ・ドーム(2)

- アンダー・ザ・ドーム(1)

- ミスター・メルセデス 下

- ミスター・メルセデス 上

- 任務の終わり 下

- 任務の終わり 上

- ファインダーズ・キーパーズ 下

- ファインダーズ・キーパーズ 上

- アウトサイダー 下

- アウトサイダー 上

- ビリー・サマーズ 下

- ビリー・サマーズ 上

- 11/22/63 下

- 11/22/63 中 (文春文庫)

- 11/22/63(上)

- 異能機関 下

- 異能機関 上

『世界の蛾』河出書房新社

9月29日に8冊目の訳書が刊行されます。その名も、『世界の蛾』。2015年に刊行された共訳書『世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑』のご縁で、同じ版元の河出書房新社からの刊行です。ハチ、恐竜、ネコ、蛾と生き物が生き物を呼んでいるようです。

『世界の蛾』とずいぶんマニアックな図鑑なので、訳者の立場から紹介させてください。

まずは表紙画。タイトルといい、蛾の写真といい、この図鑑を手にとる人は、蛾が好き、特に好きではなくても、大丈夫な人でしょう。「蛾! いやーーーっ!」という人も多いのではないかと思います。帯文の「蛾を愛するすべての人へ」という文もストレートに訴えかけてきます。日本蛾類学会会長の枝恵太郎さんが推薦文を書いてくださいました。

蝶は好きだけど、蛾は苦手、という人が多いかもしれません。蝶と蛾ってなにが違うのでしょうか。どちらも同じチョウ目に属していて、「鳥が恐竜から派生した系統にすぎないのと同じように、蝶も色が鮮やかで昼行性の蛾の系統にすぎない」のです(本文p.10)。

蝶も蛾も重要な送粉者であり、蝶が昼行性で昼間に花を開く植物の受粉を担う一方で、蛾は夜行性で夜に花を開く植物の受粉を担っています。そう考えると、灯りに集まってくる蛾にも愛着がわいてくるように思います。

蛾は、庭や玄関灯などでよく見かける観察しやすい昆虫です。本書は、「はじめに」がなんと約80ページもあり、全体の分量の約三分の一を占めています。起源から始まり、その生態、経済的な重要性など、蛾がわたしたちの生活で果たしている大きな役割を紹介しています。

全ページオールカラーと贅沢なつくりです。『世界の蛾』と銘打ってありますが、著者であるデイヴィッド・L・ワグナー先生がアメリカ在住の方なので、アメリカやその周辺地域に生息する蛾の紹介が多いようです。日本にも蛾の本はあるでしょうが、本書では世界の蛾類105分類群を網羅しており、生態写真などの資料350点以上が掲載されています。昆虫好きな子どもから、ガーデニング好きな大人の方まで、初学者から専門の方まで楽しんでいただける図鑑です。蛾の送粉を助けるために、夜行性の花を植えた庭をつくることも環境保全に役立ちます。6度目の大量絶滅が迫っている、といわれますが、生態系で蛾が担っている役割を知ることで、わたしたち人間ができることが見えてきます。

幼体から成体まで、オールカラーでかなり写真が豊富なので、虫は苦手、という方には無理強いはしませんが、昆虫好きな大人も子どももぜひ手にとっていただけると嬉しいです。

少し値段が高めなので、買うのはちょっと、という方はぜひ図書館にリクエストしてみてください。

本書の翻訳にあたり、監修者の屋宜禎央先生、千代田創真さんには、大変お世話になりました。また本書の後半の翻訳では、伊藤伸子さん、仁科夕子さん、かとうちあきさん他数名の方にお手伝いいただきました。これまでに訳してきた生き物の読み物のなかでも一番に難しかったため、進行が遅れてしまいました。とりまとめてくださった版元の編集者の方々には、感謝しかありません。

著者であるデイヴィッド・L・ワグナー先生の蛾に対する愛が溢れた一冊です。ぜひ手にとってみてください。

あとがきに代えて。

2025年9月22日

翻訳者 矢能千秋

素麺

なんだか最近、素麺の話がたくさん流れてくるので、素麺についての思い出話をいくつか。

実家の素麺は、氷水に麺が浸っていて、スイカとかパイナップルとかが入っていて、氷が浮いていた。実はあまり好きではなかった。麺がぐずぐずになるのと、汁が薄くなるのが苦手だった。あれはだれの好みだったのだろうか。父親は台東区の橋場が実家で、母親の実家は千葉県の佐倉だった。父は昭和6年生まれで、母親は12年生まれだったので、いずれにしても実家で食べていた食べ方ではなかったのかもしれない。戦時中は、すいとんを食べた、と言って、父親はよく子どもたちに食べさせた。食べるのが好きで、白米の上にバターをのせて、醤油をかけて食べていた。日曜の朝は、父親が朝食をつくり、朝一番で豆腐屋に豆腐を買いにいき、父の好物のトマトが食卓にはよくでていた。実家で食べた母親のだす素麺は、そんな感じだった。

姉が結婚して、二世帯住居を建て、姉夫婦と一緒に住むようになった。義兄は大分の人で、兄の家は大家族だった。5人兄姉だったかの末っ子で、妹や弟がいない兄は、わたしや弟のことをかわいがってくれた。長女だった姉は、兄がほしかったのかもしれない。いずれにしても、そんな大家族の末っ子が、3人姉弟のわたしの長子みたいな感じになった。東海岸への留学経験もあったけど、調理師免許ひとつで70歳まで働いた人だ。最近はPokémon Goをやりながら、散歩をしているらしい。

留学から帰ったわたしは28歳まで自宅で過ごした。青山までの通勤はしんどかった。庭はBBQができるくらいの広さがあったので、よく外で食事をしていた。大分の大家族で、親族を合わせたら盆踊りができると言っていた。

あるとき、国道沿いを竹を背負って歩いているから、姉を連れて迎えにこいと電話があった。頭のなかは「????」である。姉を乗せて、国道沿いを走っていたら、竹を引きずっている兄を見つけた。姉を降ろして、わたしは家に帰った。そのあと、竹を半分に切って、庭で流し素麺をやった。不思議な感じだった。

そんな素麺の思い出があるが、わたし自身が素麺を用意するとしたら、どうするだろうか。薬味は、葱、茗荷、生姜。麵汁は、ヤマサの昆布つゆが好きである。素麺だけではごはんにならないので、玉子焼きをつくるだろうなあ。唐揚げもつくるかも。

なにがきっかけで素麺の話がたくさん流れてくるのかよくわかっていないけど、そんなことを思い出した。

おしまい。素麺の写真がないので、観音崎の海の写真を貼っておく。

おまけ:

竹は、流し素麺ができそうな竹があったから、地主の人に一本ください、と言ってもらったそうだ。

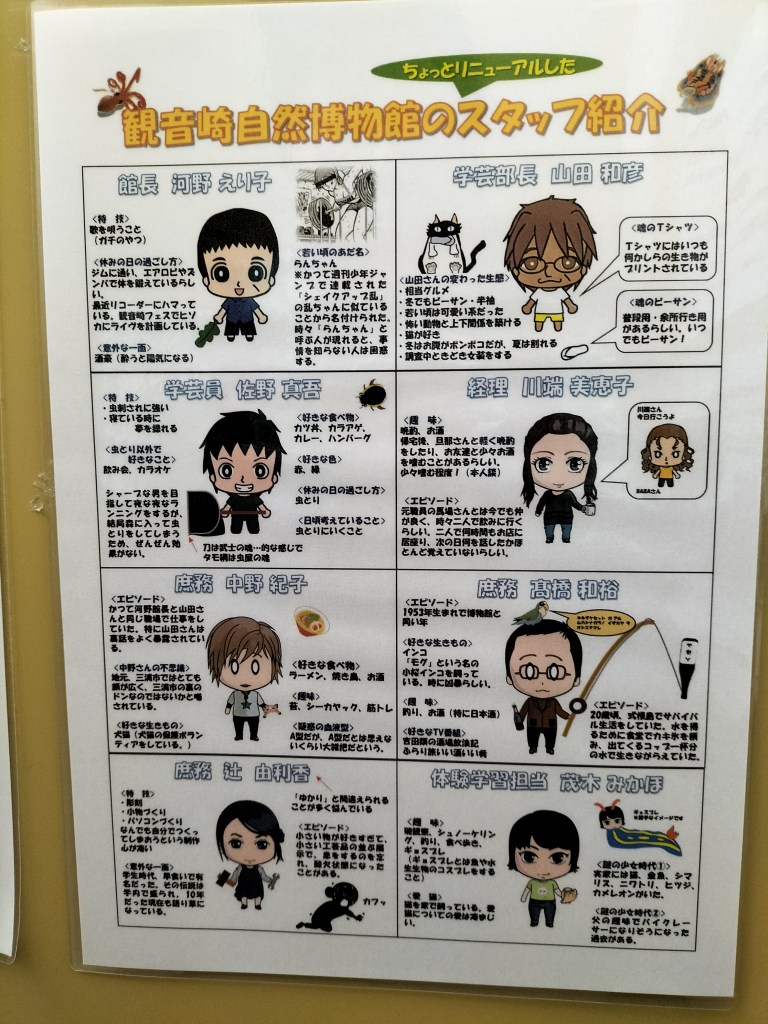

磯の生物観察会

少し時間が経ってしまったけど、7月に参加した磯の生物観察会の写真をあげておくことにした。次回は8月23日(土)。とても綺麗な海で、楽しかったので、長袖長ズボン、シュノーケル持参で参加してみてほしい。磯の観察会以外にも、ウミホタルの観察会など、まだまだイベントが盛りだくさんなので、イベントカレンダーをチェックしてみてね。

以下、同博物館のサイトから転載。

夏期 磯の生物観察会

観音崎の磯で、魚・ヒトデ・カニ・ウミウシなどの海の生き物を水中で観察しましょう。浅いところで行うので、泳げなくてもだいじょうぶです。

開催期日:2025年8月23日(土)

集合時間:10:00 小雨決行

集合場所:観音崎公園ボランティアステーション

開催時間:10:00~14:30

定員:各40名(申込み順)

対象:4歳以上一般、小学生以下は保護者同伴

参加費:大人3700円 4歳~中学生3400円 (消費税込み)

会員は500円引

講師:観音崎自然博物館 副館長 山田和彦 他

持ち物:

・水着

・水中マスクか水泳用ゴーグル

・ぬれてもよい運動靴またはマリンブーツ(ケガ防止のためサンダルやクロックスは不可)

・タオル、昼食 など

観察内容:

10:30~12:00 磯で生物を観察

12:00~13:00 昼食

13:00~14:30 観察した生物についての話、海藻標本作り

申込方法:2カ月前~4日前に専用webサイトからお申し込みください。

問い合わせ先:観音崎自然博物館

〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居4丁目1120番地

TEL 046-841-1533

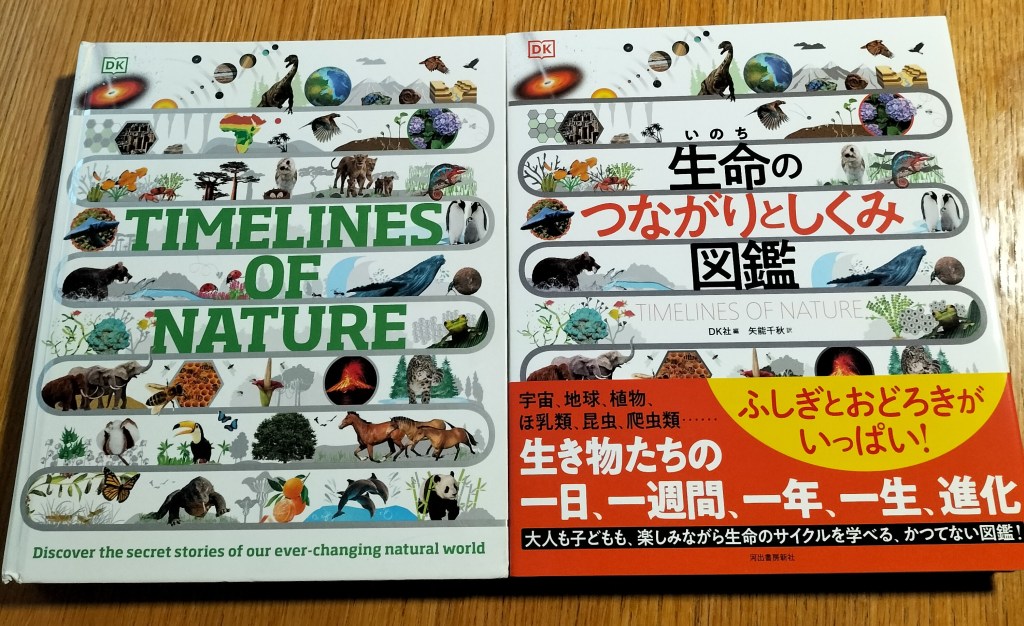

『生命のつながりとしくみ図鑑』河出書房新社

6月27日に7冊目の訳書が刊行されます。1冊目の『世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑』と同じ河出書房新社からです。ハチの図鑑の刊行が2015年で、早いもので出版翻訳を始めてから10年が経ちました。今年は秋にもう1冊刊行予定なので、そちらも楽しみです!

さて、今回刊行される『生命のつながりとしくみ図鑑』について、訳者の立場から紹介させてください。

原書のタイトルは、Timelines of Nature。どんな邦訳になるのかなあ、と思っていたら、上記のようなタイトルになりました。去年の4月から9月まで翻訳していたのですが、宇宙、地球、植物、ほ乳類、昆虫、爬虫類などなど、かなり広範囲にカバーしています。オールカラーで総ルビ。まずは、約138億年前に起きたとされるビッグバンから始まります。約90億年後に太陽ができます。そして約46億年前に太陽系が生まれます。月はどうやってできたのか。地球はどうやってできたのか。約46億年前の先カンブリア時代から、わたしたちが生きている第四紀まで、地球の歴史を紹介します。わたしたちがいまいる時代は、人新世だという学者もいるので、人新世についても説明されています。この地球史の部分は、岡山理科大学 教育推進機構 准教授 佐藤友彦先生に監修していただきました。佐藤先生、ありがとうございました!

この図鑑は、3部構成で、「地球」、「植物と菌類」、「動物」に分かれています。最後は北極に住むホッキョクグマについてなので、宇宙の始まりから順番に読んでもよいですし、ぱらぱらとめくって、好きなところから読んでもよいようになっています。「生き物たちの一日、一週間、一年、一生、進化」と生命のサイクルを見開きで紹介しています。たとえば、恐竜が好きな子には、約2億4000万年前に現れた最初の恐竜から、約6600万年前まで生きていた北米最大級の捕食者ティラノサウルスまで、恐竜が地球を支配してきた約1億6500万年の歴史がおもしろいかもしれません。

オールカラーというだけでも綺麗な図鑑なのですが、レイアウトが読んでいて楽しいです。くるくると本を回して読まないと首が痛くなっちゃうようなレイアウトで、おもしろいレイアウトのページを選んで読んでもいいかもしれません。飽きっぽい子でも集中して本を読めるかも?

この図鑑のなかで、どのページがお気に入りかと訊ねられたら、「ネズミが土にかえるまで」「マインドコントロール」「超くさい花」「カビのすごいパワー」「クジラが海にかえるまで」が好きです笑 わあわあ、きゃーきゃー言いながら読むのが楽しい笑

これからの季節、夏休みの課題にちょうどよいと思います。たとえば、気になったページをもうちょっと調べてみて、観察できる植物や動物だったら、そういう視点もいれてみたら、みなさんのオリジナルのレポートになると思います。

手元に置いて、朝読書のときに、ぱらぱらと読んでもよいし、ちょっと高いなあ、と思う場合は、ぜひお近くの図書館にリクエストしてみてください。図書館検索サイトのカーリルで検索してみてもよいでしょう。

図鑑の翻訳をしていると話したときに、日本にも図鑑はあるのに、なぜわざわざ海外の図鑑を訳すのかと訊ねられたことがありました。この図鑑の原書は、DK社というイギリスの出版社がまとめたものです。e-honの説明には、「1974年にロンドンにて創業した世界トップクラスの図鑑の出版社。世界最大の出版グループPenguin Random Houseの一員」とあります。日本は小さな島国ですが、英語で書かれた本は日本語で書かれた本よりも多く存在し、宇宙、植物、動物について書かれた論文の数は、日本語で書かれた数よりも多いでしょう。そんな数多くある英語の本をすべて訳すだけの時間もお金もないわけですが、英語圏で人気の本を選んで、日本語版をつくってくれているのが日本の出版社です。今回の日本語版の翻訳にあたり、河出書房新社の編集者さん、校正者さん、校閲者さんには大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。

そんなたくさんの人の手を借りてつくられた図鑑です。ぜひ手にとってみてほしいと思います。科学読み物はどんどん新しい情報がでてくるので、この図鑑をきっかけに、自分でさらに探して、読んで、考えて、知識を増やしていってもらえたら嬉しいです。

あとがきにかえて。

2025年6月22日

翻訳者 矢能千秋

おまけ:

子どものことを書くとまた怒られるのですが、うちの理系男子はよく図鑑を読んでいたそうです。

DK社 編

矢能千秋 訳

単行本 B4変形 ● 288ページ

ISBN:978-4-309-25478-4 ● Cコード:8640

発売日:2025.06.27(予定)